当蒙德的风不再吹动玩家的心绪,当璃月的霓裳花在数据洪流中凋零,“原神凉了”的预言正从社交媒体的角落蔓延至游戏产业的核心地带。这场始于2020年的二次元狂潮,曾以单月16亿美元流水的神话重构全球游戏市场格局,却在五年后陷入玩家流失、营收下滑的争议漩涡。这场看似偶然的退潮,实则是数字文明演进中必然的熵增困局,是开放世界叙事与商业逻辑的终极碰撞。

一、开放世界的坍缩:内容生态的边际效应

原神的核心竞争力曾建立于“无限延展的提瓦特大陆”这一承诺上,但开放世界的物理法则在数字领域同样适用——地图扩张的边际效益正在锐减。从3.0须弥雨林的惊艳到4.0枫丹水城的争议,玩家探索时间从平均60天缩短至40天,重复的解谜模式与任务结构暴露了工业化生产的疲态。米哈游财报显示,2024年玩家日均在线时长同比下降17.6%,而新地图开发周期却延长至8个月,这种供需错位如同量子力学中的“观测者效应”——玩家越期待,开发压力越导致创意耗散。

角色养成系统则陷入数值膨胀的莫比乌斯环。当草系角色艾尔海森的伤害公式被玩家用MATLAB建模分析,当每个新角色必须绑定专属圣遗物才能存活,这个本应充满幻想的世界异化为冰冷的数学模型。2023年角色复刻池流水同比下滑32%,揭示出数值平衡的失控已触及生态红线。

二、次元壁的裂痕:亚文化社群的离心运动

原神构建的二次元乌托邦正经历身份认同的解体。北京高校的田野调查显示,00后玩家在社交场景提及“原神”的频率同比下降41%,这种“数字羞耻”折射出亚文化融入主流时的身份焦虑。当游戏梗图从朋友圈消失,当角色立牌从桌面撤下,背后是虚拟身份与现实社会规训的激烈碰撞。更严峻的是,饭圈化社群正在扭曲反馈机制——高频发声的“核心玩家”裹挟运营决策,而沉默的大多数需求被算法淹没,导致角色强化反而引发养成成本上升的抱怨。

跨次元经济系统则面临虚拟货币的通货膨胀危机。648元一单的定价在现实通胀压力下愈发突兀,上海消协数据显示,2023年手游投诉中“价值感知失衡”类占比升至27%。当玩家发现月卡奖励的90原石仅够在卡池中泛起微澜,这种微观经济体的失衡动摇了整个虚拟王国的根基。

三、平台战争的代价:渠道依赖的慢性中毒

2025年小米平台的停运事件,撕开了渠道服模式的脆弱性。尽管数据迁移方案看似周全,但玩家对平台归属感的丧失如同数字时代的“强制移民”——他们不得不离开耕耘数年的社交土壤,在陌生的“天空岛服”重建人际关系。这暴露出渠道分成的商业逻辑与玩家情感黏性的根本矛盾:当30%的渠道抽成吞噬利润,当平台话语权威胁内容自主权,米哈游的“断腕”实则是垄断资本主义时代的必然选择。

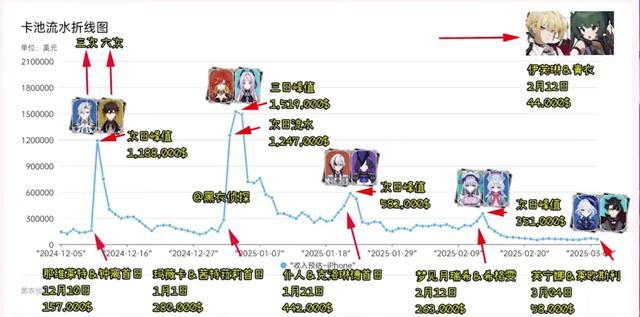

原神流水不断暴跌